欢迎访问广州呼吸健康研究院!

奉献、开拓、实干、合群

2025-04-11 广州呼吸健康研究院 107

2025年3月,呼吸领域及危重症医学领域顶刊《柳叶刀·呼吸医学》(The Lancet Respiratory Medicine,影响因子:38.7)在线发表了由广州医科大学附属第一医院、广州国家实验室钟南山院士及关伟杰教授共同牵头的,中国首个DPP-1抑制剂HSK31858的2期临床研究文章。文章标题如下:“Effects of the DPP-1 Inhibitor HSK31858 in adults with bronchiectasis in China (SAVE-BE): a phase 2, multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled trial”。该研究纳入的是非囊性纤维化支气管扩张症患者(简称“支扩症”),这标志着我国在支扩症治疗领域取得重大突破。

该文章发布了DPP-1抑制剂在中国支扩患者中的疗效与安全性数据,为支扩治疗提供了新的治疗策略。研究结果显示,与传统治疗方法相比,DPP-1抑制剂HSK31858显著改善患者的症状,减少急性加重次数。这一发现有望为支扩患者带来福音,进一步推动呼吸医学领域的发展。

柳叶刀呼吸杂志首页截图

【背景】

支扩是我国最常见的高度异质性气道炎症性慢病之一,其病程长、症状负担重且容易反复急性加重,严重影响了患者的生活质量,并对个人和社会造成巨大的经济负担。支扩症的治疗包括基于针对症状或气道感染的治疗药物,但缺少稳定期以支扩症为首要适应症、显著减少急性加重风险的治疗药物。治疗支扩症(特别是稳定期)的新型治疗方法的需求尚未得到满足。

支扩症的气道炎症主要为中性粒细胞性,与持续性细菌性感染密切相关。过度的中性粒细胞炎症与恶化频率增加和气道弹性蛋白自身的降解引起的肺功能快速降低等机制相关。中性粒细胞一旦被活化,其能释放中性粒细胞丝氨酸蛋白酶(NSPs),包括中性粒细胞弹性蛋白酶(NE),被认为是支扩症病理生理学的核心。NE、蛋白酶3(PR3)和组织蛋白酶G(CatG)的水平升高超过了天然抑制剂的拮抗能力,则会改变了气道微环境并增加了感染风险。

中性粒细胞在炎症发展中起核心作用,是首个被“招募”到炎症部位的细胞,在炎症部位通过吞噬作用和产生活性氧类和抗菌蛋白(如NSPs)破坏病原体。在骨髓中性粒细胞成熟的早幼粒细胞阶段,通过去除氨基端二肽,溶酶体半胱氨酸蛋白酶二肽基肽酶-1(DPP-1,也称为组织蛋白酶C[CatC])激活三种NSPs:NE、CatG和PR3。DPP-1参与NSPs活化提示DPP1抑制可能为支扩症患者提供临床获益。

HSK31858片是海思科医药集团股份有限公司自主研发的口服、强效和高选择性的DPP-1抑制剂,其作用机制是通过抑制DPP-1进而抑制下游的与支扩症炎症相关的中性粒细胞丝氨酸蛋白酶(NSPs)而发挥药理作用。

HSK31858临床前数据优于全球首个DPP-1抑制剂Brensocatib,Ⅱ期临床试验结果良好。根据海思科集团的专利,HSK31858在体外试验中表现出优于Brensocatib的DPP-1抑制活性(非头对头研究),体内试验中也表现出更优的药代动力学特征、生物利用度和安全性。

【研究发现】

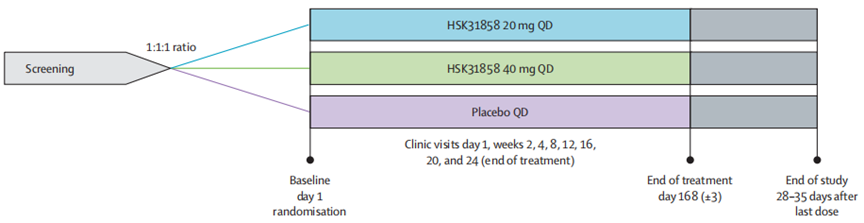

本项II期研究主要纳入过去一年中急性加重次数≥2次的支扩症患者,研究的整体设计如图1所示:

图1. 研究设计图

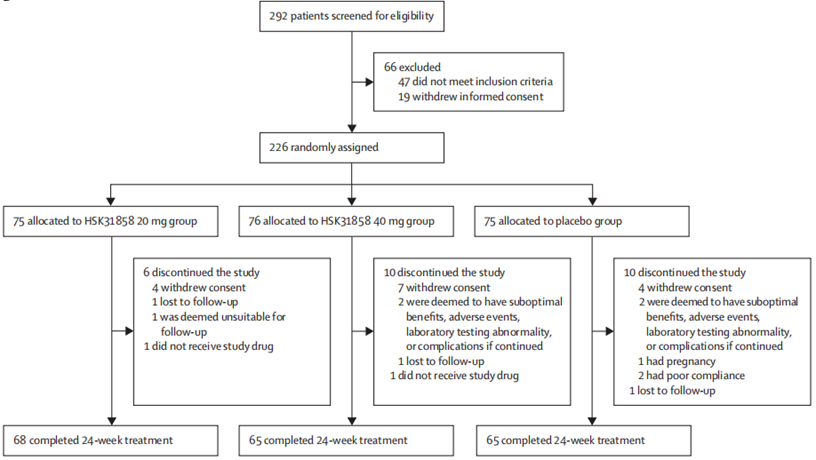

患者入组流程图如图2所示。

图2. 患者入组图

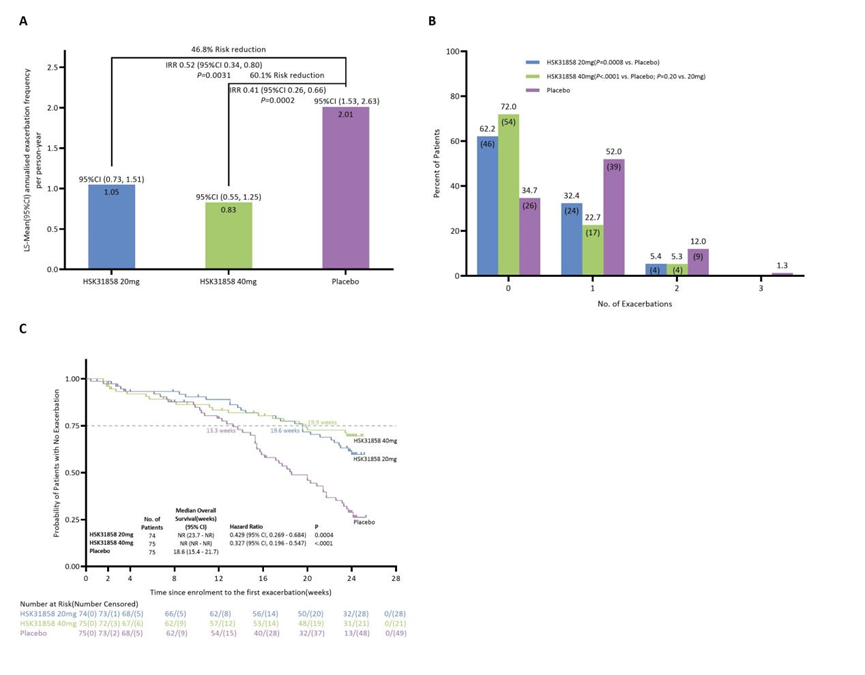

20 mg HSK31858组、40 mg HSK31858组、安慰剂组的年均急性加重频率分别为1·00 (标准差:1·44)次/人年、0·75 (标准差:1·37)次/人年、1·88 (标准差:1·97)次/人年。与安慰剂组相比,20 mg HSK31858组(下降幅度为48%)和40 mg HSK31858组均显著降低急性加重发生频率(下降幅度达60%)。未发生急性加重的人数,HSK31858 20mg组和40mg组均显著多于安慰剂组。与安慰剂组相比,HSK31858 20 mg组和HSK31858 40 mg组至首次急性加重的平均持续时间均显著延长 [124·1 天 (标准误:5·8) vs. 147·2 天 (标准误:5·5) vs. 146·2天 (标准误:6·2)],见图3。

图3. HSK31858对支扩急性加重频率与至首次急性加重时长的影响

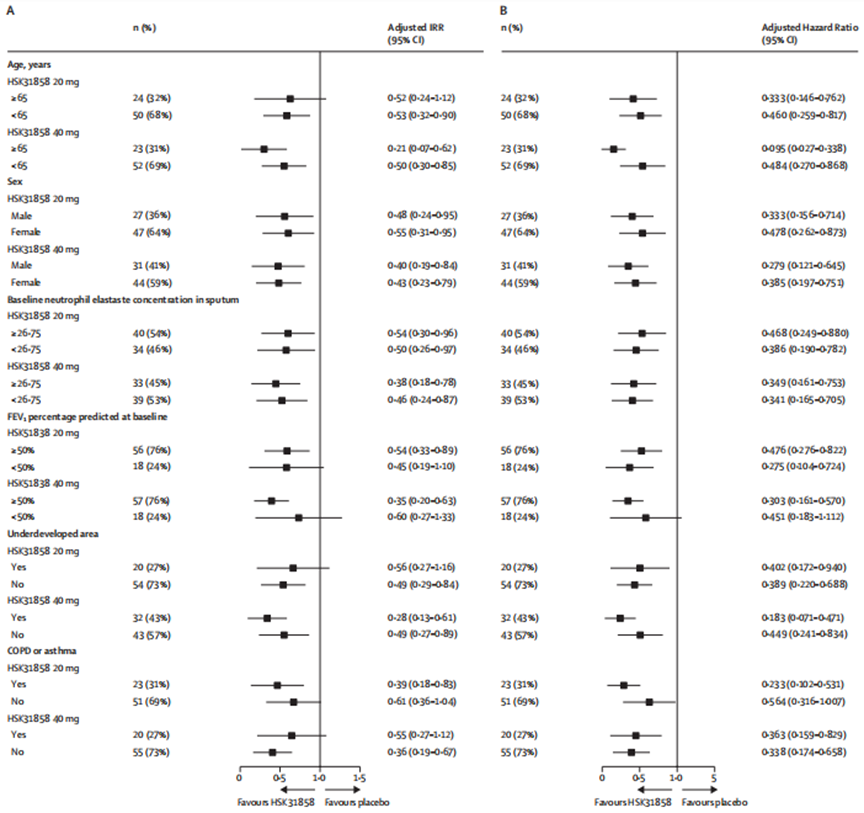

亚组分析进一步提示,上述发现总体上均一地提示,HSK31858治疗有效降低支扩急性加重风险、延长至首次急性加重时间(图4)。

图4. 不同亚组之间,HSK31858对支扩急性加重频率与至首次急性加重时长的影响

此外,HSK31858快速且持续地降低了支扩症患者24小时痰量 [相对于基线水平,20 mg HSK31858组的痰量降低了7·46克 (标准误:2·42),40 mg HSK31858组降低了8·82克 (标准误:2·45),而安慰剂组增加了0·30克(标准误:2·50)]。HSK31858在一定程度上降低了痰液脓性评分 [与安慰剂组相比较,20 mg HSK31858组的痰脓性评分降低了–1·00分 (95% CI:–1·59~–0·43; p=0·0007),40 mg HSK31858组则降低了0·50分 (95% CI:–1·11~0·06; p=0·078)]。与Brensocatib的2期WILLOW临床试验一致,本研究暂未发现HSK31858对肺功能、生活治疗评分的改善作用。

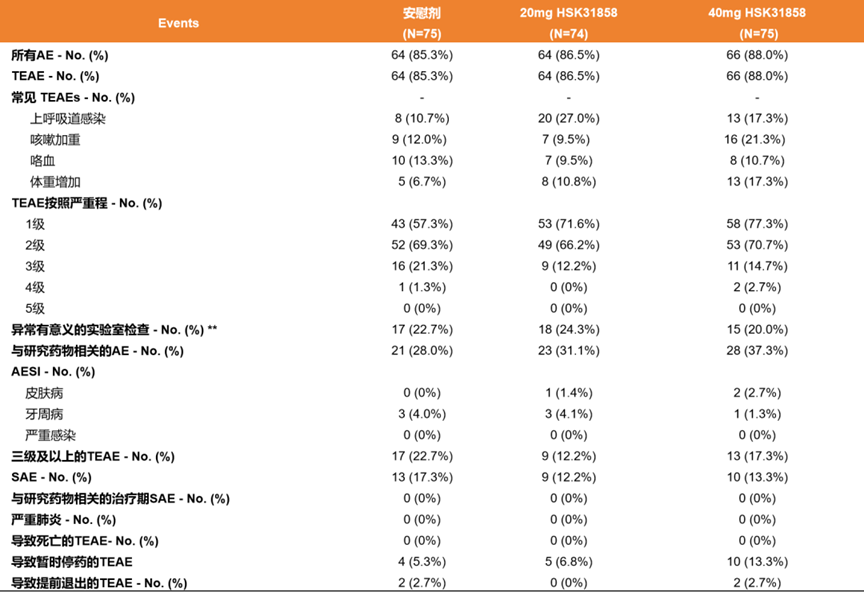

安全性方面,与安慰剂组对比,HSK31858 20 mg组(86.5% vs. 85.3%,P>0.05)和HSK31858 40 mg组(88.0% vs. 85.3%,P>0.05)治疗中出现的不良事件发生率相当。HSK31858组的特殊不良事件(包括严重感染、皮肤过度角化、牙周炎)发生率没有明显上升(表1)。

表1. 治疗期间的不良事件统计

【临床意义】

既往鲜有药物有效降低支扩急性加重风险。对于频繁急性加重的支扩症患者,大环内酯类(例如阿奇霉素)降低支扩症急性加重风险的幅度约为50%,但长期用药容易出现耐药,而且其降低支扩急性加重风险的有效治疗窗口期在6-12个月之间);首个DPP-1抑制剂Brensocatib降低支扩急性加重风险的幅度约为38%。在本研究中,HSK31858降低支扩急性加重风险的幅度更高,在一定程度上与患者在基线期的痰液蛋白酶活性更高有关。

本研究不仅明确了DPP-1抑制剂HSK31858在支扩症治疗中的潜力,还揭示了其可能的作用机制。既往有研究表明,该药物通过抑制特定的信号转导通路,减少了支扩症患者体内的炎症反应,从而缓解了咳嗽、咳痰等症状,并降低了急性加重的风险。这一发现不仅为支扩症患者提供了新的治疗选择,也为未来开发更多针对支扩症的药物奠定了坚实的基础。

本研究还强调了多学科合作在呼吸医学研究中的重要性。钟南山院士及关伟杰教授团队与国内外多家医疗机构和科研机构紧密合作,共同推动了支扩症在治疗领域的发展。这种跨学科、跨领域的合作模式为呼吸医学领域的研究注入了新的活力,也为解决复杂疾病提供了新的思路。

【转化应用】

据CDE官网,1类新药HSK31858片已于2024年被纳入突破性治疗品种,用于非囊性纤维化支气管扩张,成为我国气道慢病领域首个获批成为突破性治疗的药物。

图5. HSK31858获批成为我国突破性治疗药物

总之,此次《柳叶刀·呼吸医学》发表的多中心研究成果为支扩症治疗带来了新的希望。随着研究的深入和药物的进一步开发,未来会有更多有效的治疗方法问世,为支扩症患者带来更好的生活质量和健康保障。

【文章作者信息】

通讯作者

钟南山、关伟杰(广州医科大学附属第一医院)

第一作者

钟南山(广州医科大学附属第一医院)、邱容(遂宁中心医院)、曹洁(天津医科大学总医院)、黄炎明(江门市中心医院)、周华(浙江大学医学院附属第一医院)、徐兴祥(苏北人民医院)、徐金富(上海肺科医院)

其他作者

叶环(温州市人民医院)、杨志仁(安徽医科大学第一附属医院)、高凌云(四川省人民医院)、沈瑶(上海市浦东医院)、肖祖克(江西省人民医院)、谢世光(南昌大学第一附属医院)、林殿杰(山东省立医院)、赵立(中国医科大学附属盛京医院)、熊昊(宜宾市第二人民医院)、张先明(贵州医科大学附属医院)、李芳琼(海思科集团)、James Chalmers(邓迪大学)

SAVE-BE研究组

张国俊(郑州大学第一附属医院)、张晓菊(河南省人民医院)、李园园(中南大学湘雅医院)、王述红(遂宁市中心医院)、文富强(四川大学华西医院)、宋元林(复旦大学附属中山医院)、王凌伟(深圳市人民医院)、瞿介明(上海交通大学医学院附属瑞金医院)、林英翔(首都医科大学附属北京朝阳医院)、刘翰墨、张冬、郑要、黄增玉、李雅明(海思科制药集团有限公司)

【通讯作者】

钟南山

呼吸疾病国家临床医学研究中心主任,中国工程院院士,中华医学会前会长、顾问。主要从事支气管哮喘、慢性咳嗽、慢性阻塞性肺疾病、重大呼吸道传染性疾病的防治研究。在The New England Journal of Medicine、The Lancet 等学术期刊上发表论文多篇。主持国家973、863、“十五”、“十一五”、“十二五”科技攻关、国家自然科学基金重大项目、WHO/GOLD委员会全球协作课题等重大课题十余项。获得包括国家创新团队奖、广东省科学技术进步奖特等奖、国家科技进步奖二等奖等奖励30余项;获得共和国勋章、中华医学会杰出呼吸学术贡献奖、终身呼吸成就奖、全国白求恩奖章、南粤功勋奖、吴阶平医学奖、中国工程院光华科技成就奖等荣誉奖励十余项。

关伟杰研究员

• 广州呼吸健康研究院院长助理,国家呼吸系统疾病临床医学研究中心副主任,博士生导师。

•国家卫健委2030“四大慢病”重大专项总负责人、广州国家实验室专项(国家重大科技项目)总负责人、2022年国家自然科学基金优秀青年基金获得者。

•以通讯、第一作者(含共同)在NEJM、Lancet、Lancet Respiratory Medicine、Nature Medicine等杂志发表多篇论文以通讯、第一、共同第一作者在NEJM、The Lancet、Lancet Respiratory Medicine、Nature Medicine等杂志发表多篇论文。新冠临床特征文章是NEJM创刊以来引用次数排名第1。

•首届钟南山青年科技创新奖获得者;获得2021-2023年全球前2%顶尖科学家(年度+终身学术成就)称号、2020-2024年爱思唯尔“中国高被引用学者”称号。European Respiratory Journal最佳同行评审奖获得者。

•担任ERJ Open Research副主编、European Respiratory Journal编委、Fundamental Research编委、中国支扩联盟副主席、中华医学会呼吸分会青年委员、广东省呼吸与健康学会支扩专委会主任委员、2020年与2022年全球支扩与非结核分枝杆菌大会组委会委员、The Lancet、Lancet Respiratory Medicine、AJRCCM等10余个SCI杂志的审稿人。